文|8卦娱

在阅读此文之前,辛苦您点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持!

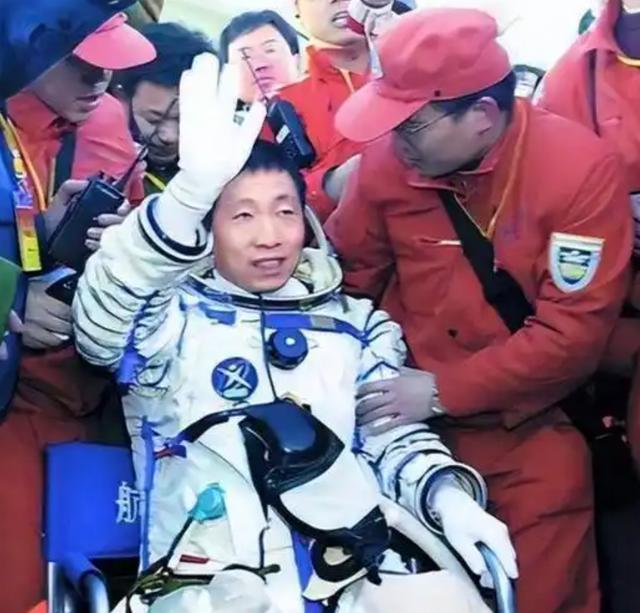

你刷到过这样的视频吗,神舟十九号返回舱着陆后,三位航天员被工作人员用特制座椅抬着出舱,而SpaceX龙飞船里的美国航天员却能自己跨出舱门挥手致意。

网络上突然炸开了锅,有人阴阳怪气说"中国航天技术还是差了一截",有人质疑"咱们的航天员身体素质不行",甚至冒出"中国航天员选拔标准低"的荒谬言论。

但真相真的像表面看起来这么简单吗,还是说,这背后藏着哪些不为人知的"太空密码"?

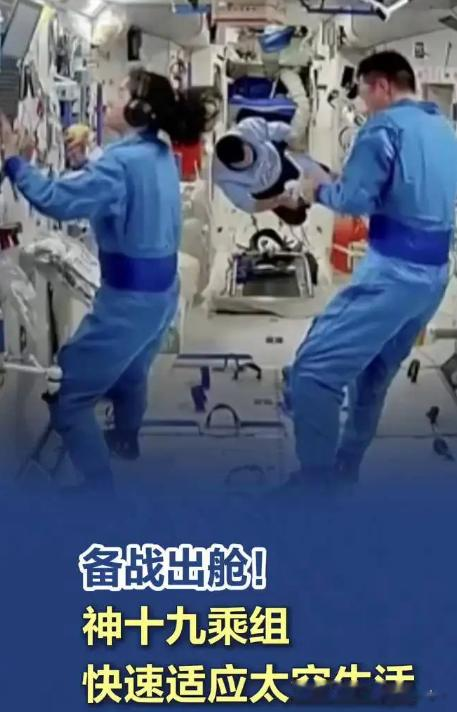

先说说航天员出舱那几分钟的"戏码",中国航天员被抬着走,可不是因为他们"弱不禁风"。

2021年神舟十二号返回时,指令长聂海胜在失重环境下待了三个月,刚着陆时连手机都拿不稳,但经过80天的系统康复训练,照样能完成单杠悬垂。

这就像顶级运动员跑完马拉松需要搀扶一样,在太空这个"魔鬼健身房"里待半年,身体早就被折腾得够呛。

人的骨骼每个月流失1.5%的钙质,相当于骨质疏松患者两年的流失量,肌肉萎缩能让小腿围缩小15%,心脏甚至会缩小成"球形"。

这些变化不是意志力能对抗的,而是人体在太空生存必须付出的代价。

那美国人怎么就能活蹦乱跳,看看NASA的"小心机"吧,2020年SpaceX首次载人任务,两名航天员在舱内就换了帅气飞行服,出舱时特意调整到白天着陆,直播镜头只给上半身特写。

实际上他们腰部都藏着护具,后续曝光的视频显示,其中一位航天员在搀扶下走路时明显腿脚发软。

更别说阿波罗登月时,航天员返回后要在隔离舱躺21天,现在不抬着走,是因为NASA学会了"藏起康复期",就像明星走红毯前要打封闭针,这种"表面功夫"咱们还真没必要学。

中国的航天医学团队其实在下一盘大棋,他们坚持"慢康复"理念,把航天员当国宝呵护。

从神舟五号杨利伟被直升机直接送走,到现在配备全套医疗舱的直升机群,咱们的保障体系越来越完善。

航天员返回后要经历"隔离恢复-疗养恢复-恢复观察"三阶段,光是在航天员公寓就要待半年。

这种"笨办法"反而更科学,俄罗斯联盟号航天员落地后能自己出舱,但后续体检发现80%的人出现站立低血压,咱们的"保守"恰恰是对生命的敬畏。

再说说技术层面的较量,神舟飞船采用"半弹道式返回",6个小时就能回家,但承受的过载高达3-4G,美国龙飞船搞"滑翔返回",虽然过载只有2-3G,但得在太空多漂18小时。

两种技术路线各有利弊,咱们的选择更考虑突发情况应对能力,别忘了,2022年波音星际线飞船返回时,推进器故障导致延迟7个月返航,快速返回技术才是真正的"硬核科技"。

那些嘲笑抬担架的人,怕是不知道航天员承受了相当于4倍体重的冲击力。

现在看热闹的网友该醒醒了,航天员出舱方式差异,本质是航天理念的碰撞。

中国航天走的是"百年树人"的路子,从杨利伟到王亚平,20年来38人次飞天全部安全返回,创造着世界独有的"零事故"纪录。

美国私营航天搞"明星效应",SpaceX的航天员平均年龄比我们小8岁,但已有4人因健康原因退出任务,到底哪种模式更可持续,时间会给出答案。

那些嚷嚷"技不如人"的键盘侠应该知道,中国空间站建了全球独有的"太空医院",能实时监测航天员健康数据。

咱们的航天食品有127种,连尿液回收系统都做到85%的再生水利用率。

这些实实在在的突破,可比出舱时能不能走路重要得多,就像登山者不会炫耀下山时的姿势,航天强国的底气,在于整个系统的可靠性。

不过话说回来,咱们也不必回避差距,美国在舱外航天服灵活性上确实领先,龙飞船的可重复使用技术值得学习。

但中国航天有个"可怕"的特点,凡是被卡脖子的技术,最后都能自己长出来,从被国际空间站拒之门外,到建成自己的"天宫",从GPS受制于人,到北斗组网成功。

这次出舱方式的讨论,说不定正在催生新一代返回技术,毕竟咱们的科学家最擅长的,就是把"嘲讽"变成前进的燃料。

站在普通人的视角想想,如果让你在"快速恢复工作"和"彻底养好身体"之间选,你会怎么选?

航天员不是超人,他们是用血肉之躯替全人类探索太空的勇士,与其计较出舱那几分钟的姿态,不如多关注如何让英雄们健康归来。

毕竟,能笑着走回家的人,和躺着回家但能多活三十年的人,谁才是真正的赢家?

下次再看到类似对比,记得多问几个为什么,航天事业不是真人秀,那些看似光鲜的场面背后,可能是以健康为代价的表演,而谨慎保守的选择里,往往藏着对生命的极致尊重。

中国航天正在走一条前人没走过的路,这条路上没有聚光灯下的华丽转身,有的是一步一个脚印的踏实前行。

参考信源:

环球网 2025-04-30 13:21 神十九返回舱舱门打开 航天员准备出舱